11月23日より26日に亘り、広島にてイベント『広島国際映画祭2023』が開催されました。

この映画祭は2009年に開催された「ダマー映画祭inヒロシマ」を前進として誕生したもので、広島という地でおこなわれることをコンセプトとして「ポジティブな力を持つ作品を、世界から集めた映画祭。」というポリシーを掲げ毎年開催されており、今年は15周年という節目の時を迎えました。

今回はコラムにて、この映画祭で特別招待された作品を、イベントに招待されたゲストによるトークショーのレポートとともに紹介していきたいと思います。

第2回は三宅唱監督による映画『ケイコ 目を澄まして』です。

映画『ケイコ 目を澄まして』とは

概要

聴覚障がい者で元プロボクサー・小笠原恵子の自伝「負けないで!」を原案として描いたヒューマンドラマ。さまざまな出来事、変化の間で悩みながらも懸命に生きる主人公と、彼女と寄り添う人々の姿を繊細に映し出します。

作品を手掛けたのは、2018年の映画『きみの鳥はうたえる』の三宅唱監督。近年映画、ドラマ、舞台とマルチに活躍し頭角を現している岸井ゆきのが主演を務めます。

また主人公の女性ボクサーを見守るボクシングジムの会長役を、三浦友和が演じます。

あらすじ

(C)2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINEMAS

再開発が進む、とある下町の小さなボクシングジムで鍛錬を重ね、プロボクサーとしてリングに立ち続ける女性、ケイコ。彼女は生まれつきの聴覚障がい者で両耳とも聞こえません。

学生時代には差別を受け荒れた生活を送っていたこともあり、嘘がつけず愛想笑いも苦手な彼女は、プロの第一戦で見事に勝利を手にし一躍時の人となりますが、一方でさまざまな悩みを抱え、言葉にできない思いを胸の内に募らせてしまいます。

思い余ってジムの会長宛てに休会を願う手紙を書くケイコでしたが、それを会長に手渡すことも出できずさらに悩みをため込んでしまいます。

そんなある日、ケイコはジムが閉鎖されることを知るのでした……。

広島国際映画祭2023 福嶋更一郎チーフプロデューサー トークショー

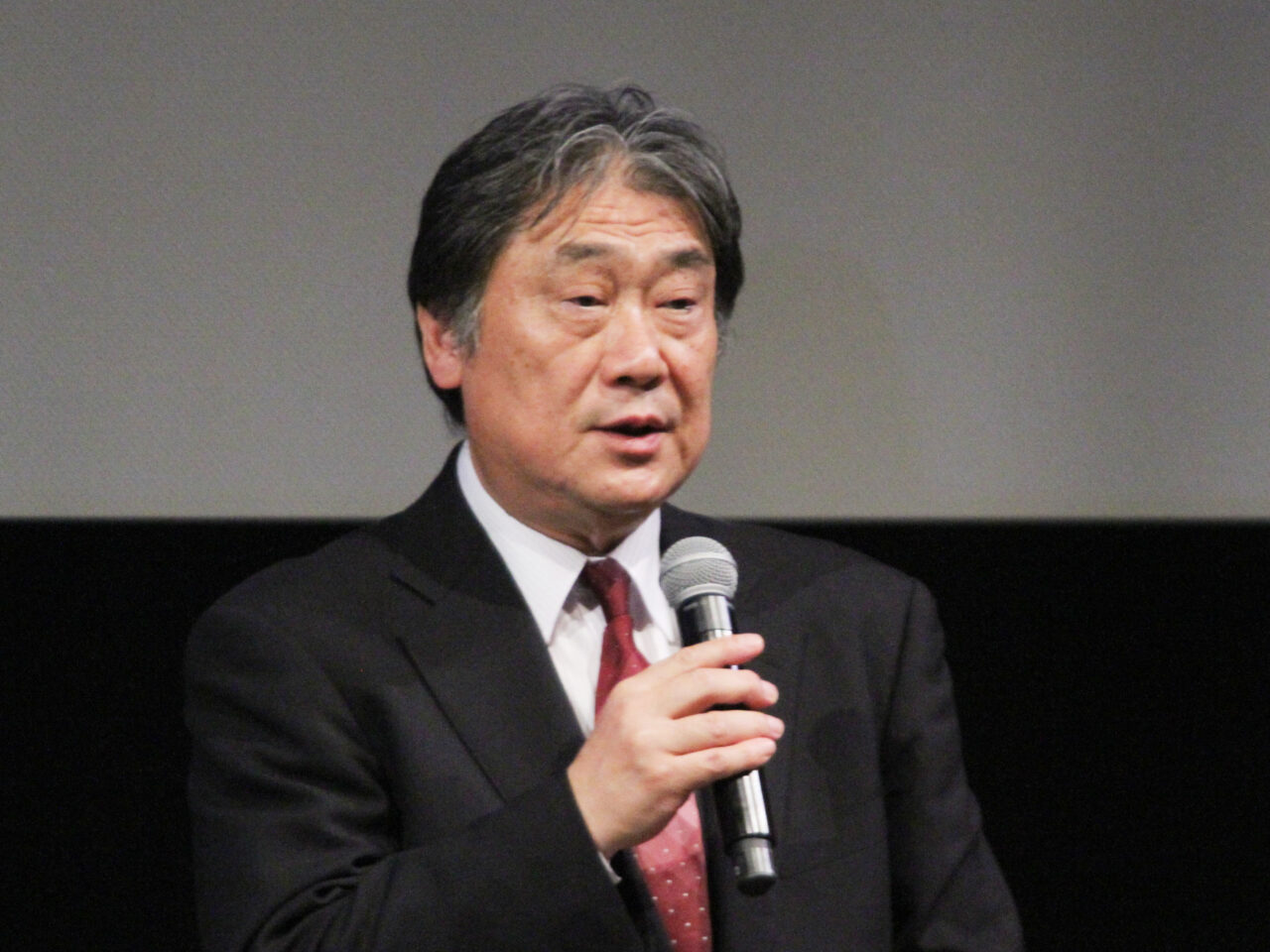

作品は11月25日に上映され、公開後には本作の企画・製作をおこなったチーフプロデューサーの福嶋更一郎さんが登壇、映画製作にまつわる経緯などを語りました。

本作の撮影がおこなわれたのは、まだコロナ禍の影響が収まらなかった時期のこと。福嶋さんは「いつ撮影が中止、延期となるかわからない」という状況の中、周りに影響を与えないことに十分配慮しながら「とにかく撮影したい」という思いで皆一丸となって撮影に向き合ったことを振り返ります。

主演を務めた岸井ゆきのさんもまた、思いも強く撮影に向き合った一人。福嶋さんは聴覚障がい者という相当にプレッシャーもかかる役柄に対し、映画の仕事も大好きな岸井さんは「これは私がやらなければ、と思ってもらえた」と、オファーを受けてもらえた時のことを回想します。

この役を演じるにあたり岸井さんは相当に自分を追い込んだ様子で、撮影に入る三カ月前よりボクシングジムに通い始めて体を鍛え、現場では集中のあまり誰かが声をかけても振り向かず、撮影終わりで挨拶をしても無視、肩を叩かないと振り向かないという状態となり、役柄になり切っていたように見えたと福嶋さんは記憶を思い返します。

この日の上映は「バリアフリー上映」として音声、字幕の解説が入ったバージョンを上映。これらについてはもともと字幕作成の専門家による作業はもとより、その文章の表現に関して迄、作品を手掛けた三宅唱監督がチェックをおこない、物語のニュアンスが損なわれていないかを入念に確認されているとのこと。

一方、福嶋さんはこの作品のモデルとなった小笠原恵子さんとお話をした際に「日本の映画を見たことがない」と言われてショックだったこと語ります。

小笠原さんが日本の映画を見ないのは、字幕がなく聴覚障がい者としては理解できないという理由だったそうで、今回のアプローチに対し、体のハンディキャップを抱える人にも楽しんでもらえるものを作れば「もっと作品を見てもらえる」と考え、「そういった声をもっと出していく必要がある」と新たな作品作りへの思いを語りました。

「障がい者、そしてコロナ禍」さまざまな視点から社会を描く

(C)2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINEMAS

2009年ごろ、私は一度「ブラインドサッカー」というスポーツ競技を取材したことがあったのですが、その際に教会組織の代表の方より興味深いお話をいただきました。

「体に障がいのある人は、身体接触のあるスポーツを周りから避けるように言われがちなんです」。ブラインドサッカーは、そんな風潮より一歩前進し、障がい者の生活を健常者の生き方に近づける手がかりになっているようにも思えます。そして本作の主人公ケイコは、健常者相手のプロボクサーとしてリングに立つ姿。さらに先進的な印象を感じるポイントであります。

ケイコという女性は、世間の「障がい者なのにプロボクサー」という目に反しどこか気難しくて怒りっぽく、それでも自身の生きがいを見つけてまい進する。耳が聞こえない、喋れないという以外は全く普通の人。そんな彼女を拾ったジムは、彼女の「障がい者」という点に配慮したのではなく、彼女の熱意を重視し迎え入れました。

本作の物語は、このように障がい者に対する社会の目の移り変わりを感じ、「彼らを『一人の人』として見てほしい」という意向も見えてきます。

また本作の特別なポイントとしては、「コロナ禍」という特別な時代背景を映画に盛り込んでいるところにもあります。作中ではケイコたち聴覚障がい者、そしてジムでトレーニングに勤しむ人以外の人はほとんどがマスクをしています。

聴覚障がい者は、コミュニケーションにおいて相手の口元を見ることは重要であり、その意味で彼らはこの時期に特別な「居づらさ」のような感情を抱いていたことがうかがえます。

福嶋さんはこのようなポイントに関して「この期間の閉塞した空気を描くことができた」と作品に対する深い思いを語っています。こうしたポイントからは、どこか普通とは違う特別な事情をもちながらも、そうではない一人の女性の姿を描いている、そんな印象も見えてくるでしょう。