11月28日より3日間に亘り、広島にてイベント『広島国際映画祭2025』が開催されました。

この映画祭は2009年に開催された「ダマー映画祭inヒロシマ」を前進として誕生したもので、広島という地でおこなわれることをコンセプトとして「ポジティブな力を持つ作品を、世界から集めた映画祭。」というポリシーを掲げ毎年開催されています。

今回はコラムにて、この映画祭で特別招待された作品を、イベントに招待されたゲストによるトークショーのレポートとともに紹介していきたいと思います。

第1回は、⼟井裕泰監督による映画『片思い世界』です。

映画『片思い世界』とは

概要

(C)2025「片思い世界」製作委員会

都会の片隅で生きる三人の女性。その優しさを失うことなく前を向く彼女たちの、まぶしいほどの命のよろこびを描きます。

『花束みたいな恋をした』(2021)で大きな反響を呼んだ脚本・坂元裕二、監督・土井裕泰のタッグが本作で再度実現。さらに広瀬すず、清原果耶、杉咲花ら豪華女優陣をメインキャストに迎えました。

あらすじ

現代の東京の片隅で、古い一軒家で一緒に暮らす、美咲、優花、さくらの三人。

仕事に行ったり学校に行ったりバイトに行ったり。

家族でも同級生でもないけれど、お互いを思い合いながら他愛のないおしゃべりをして過ごす、楽しく気ままな3人だけの日々。

もう12年、強い絆で結ばれているそんな彼女たちの、誰にも言えない“片思い”とはーー。(『広島国際映画祭2025』公式サイトより)

広島国際映画祭2025 土井裕泰監督 トークショー

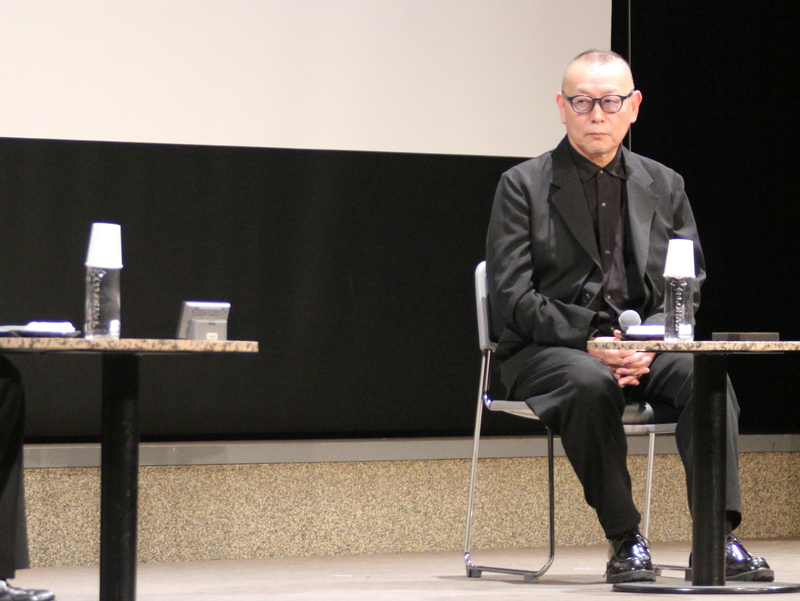

作品は11月30日に上映され、公開後には作品を手掛けた土井裕泰監督が登壇し、映画製作にまつわる経緯などを語りました。

トークの冒頭、監督は大ヒットとなった映画花束みたいな恋をしたのロングラン上映の頃から、「脚本家の坂元裕二さんと、また映画をつくろうという話が進み始めた」と当時を振り返ります。

企画当初は「今注目されている若手女優3人で何かをやろう」という、キャストありきでスタートしたプロジェクトだったことも明かされました。

そして最初に監督のもとへ届いたプロットは、「仲良く暮らす3人の若い女性。でも彼女たちは実は生きていなくて…」という予想外の設定。それを聞いた監督は驚き、すぐには消化できなかったと言います。

しかし「ファンタジーであっても、まず生活劇としての土台をつくろう」と考え、坂元さんと対話を重ねながら、そこから世界観を立ち上げていったと語りました。

作品のコンセプトについては「ファンタジーだけどアナログ」というキーワード。3人の衣装はファッショナブルでありながら、どこかに手作りの小物や昔ながらの質感を取り入れ、そのアナログな感触の中でユニークな幽霊譚とする方向性で描くことを決めたとも話しています。

一方で古い家を舞台にした映像設計のルーツについて、高校時代に観た映画『HOUSE ハウス』(1977年、大林宣彦監督作)による無意識の影響があったのではないかとも明かしています。

さらに、この日は観客からの質問も受け付けられました。「監督として大切にしていることは何ですか?」という問いに対し、土井監督は“映画と人との関係性”について考える自身の思いを語ります。

「映画やドラマは、自分が知らないところで人の人生に関わっていることがある。作品は時に人生を助け、視点を変え、誰かの心を押し上げる。映像には、そういう力があると信じています」その言葉に、場内には大きな拍手が響きました。

拡大解釈された「片思い」より「生きづらさ」へスポットを当てる

(C)2025「片思い世界」製作委員会

本作は「失われた命」ではなく「取り残された思い」と「生きづらさのその後」に向き合う作品といえるもの。

登場人物たちは大きな喪失を経験し、それによって生じる感情の空白、コミュニケーションの不全、自己の存在意義への疑問など、多様な“生きづらさ”を抱えています。

物語ではそれを単なる現実の悲劇として描くのではなく、ファンタジーの手法を用いることで、より本質的な心の動きを浮かび上がらせています。

本作で使われる「片思い」という言葉は恋愛の片方向性だけではありません。この世にはもう存在しない三人の女性の思い、彼女たちを失ってもなお行き場を見つけられない生者の思い、そのすべてを包み込む言葉として機能しています。

幽霊という存在は、いわゆるホラーなどで描かれる「恐怖の象徴」ではなく、人生の“不在証明”、あるいは“存在の余熱”ともいえる形で描かれ、これまでの幽霊表現にはないユニークさを生み出しています。

そして物語の本質としては、「なぜ三人が死んでしまったのか」ではなく、「死後の不在という事実を突きつけられた人は、どうこの世界を生き直すのか」という問いにあります。喪失の理由、その説明をあえて省くことで、物語はより普遍的な“生きづらさの出口”そのものにスポットを当て、寄り添う構造になっています。

幽霊と生者の交流シーンは美しく抒情的であり、悲しみの再生をそっと促すように描かれます。

三人の女性たちのファッションはどこか現実離れした華やかさがありながら、手作り感のある小物や質感も共存し、“自分を彩りたいと願った意思の名残”のようにも感じられます。その軽やかさは重いテーマを持つ作品でありながら、苦しい現実から一歩前へ進もうとする登場人物たちの、意思そのものの表現にも見えます。

この作品は“喪失後の生きづらさ”を抱える人へ、決して直接的な救いを押し付けず「まだ人生には触れられる熱がある」と気づかせるように、静かに寄り添う物語。多くの人の心へ届くにちがいない、美しいファンタジー作品です。